“인천상륙작전 성공은 우리 해군 첩보대의 힘”

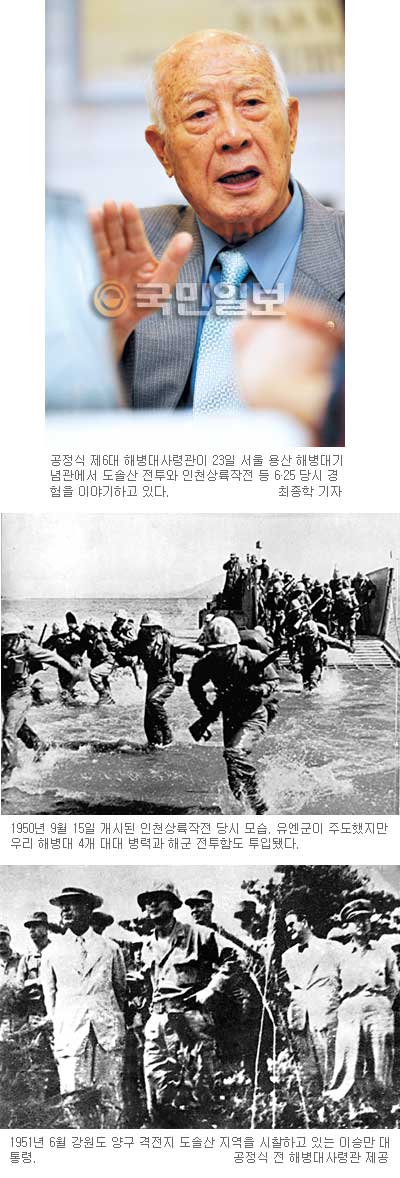

1950년 6·25전쟁을 겪은 이들은 “아직 이 전쟁은 끝나지 않았다”고 말한다. 조국은 여전히 분단돼 있고 지난해 천안함·연평도 사건에서 보듯 북한의 도발은 계속되고 있기 때문이다. 6·25 발발 61주년을 맞아 23일 서울 용산 해병대기념관에서 만난 공정식(87) 전 해병대 사령관도 같은 생각이었다. 그는 “압도적인 전력으로 북한의 야욕을 저지해야 한다”면서 “선배들이 목숨을 걸고 지킨 자유와 평화를 더욱 공고히 할 책임이 현 세대에 있다”고 강조했다. 이어 그간 잘 알려지지 않았던 6·25전쟁 당시 해병대의 활약상을 소상히 풀어놨다.

-전쟁 발발 소식을 어디서 접했나요.

“미국에 있었습니다. 49년 해군 성금으로 미 해군이 쓰던 전투함을 개조한 한국 최초의 전투함 백두산함(PC701)을 구입한 경험이 있어, 추가로 3척(PC702, 703, 704)을 사들이는 일을 맡았죠. 중고 전투함이라 페인트칠을 다시하고 주포와 탄약고를 장착한 뒤 하와이 호놀룰루까지 왔을 때 북한군이 서울을 향해 진격 중이라는 날벼락 같은 소식을 들었습니다. 서둘렀지만 내가 타고 있던 704함은 한 달 뒤인 7월 25일 진해에 도착했고, 곧바로 통영상륙작전 준비에 들어갔습니다.”

-50년 8월 18일 시작된 통영상륙작전은 우리 군이 수세에서 공세로 전환하는 계기가 됐다는 평가가 많습니다.

“인민군은 우리 군의 거센 저항으로 육로가 저지당하자, 거제도를 거쳐 바로 부산을 공격하는 작전계획을 짰습니다. 거제를 적에게 내주면 마산과 진해는 발이 묶이고 부산 역시 위험한 상황이었습니다. 8월 16일 인민군이 통영을 장악했지요. 해병대 김성은 부대장은 해군과 양동작전을 펼쳤습니다. 해군이 통영 남쪽에 집중적인 함포사격을 하면서 상륙하는 것처럼 적을 속이는 사이 해병대가 뒤쪽으로 진격하는 작전이었습니다. 북한 전력이 월등해 불가능할 것처럼 보였지만 작전은 성공했습니다(당시 뉴욕헤럴드트리뷴의 종군 여기자 마거릿 히긴스가 이 작전을 보도하면서 ‘귀신 잡는 해병’이라는 표현을 썼고, 이후 해병대 애칭으로 자리 잡았다).”

-50년 9월 15일 유엔군이 주도한 인천상륙작전에서 우리 군의 역할은 무엇이었나요.

“우리 해군 첩보대가 인천 영흥도에 잠입해 적 동정뿐 아니라 인천항 내벽 높이에서 첫 상륙지점으로 계획된 월미도 해안포대 위치까지 정확한 정보를 수집했습니다. 이런 정보가 없었다면 작전은 성공하기 힘들었을 것입니다. 통영상륙작전에서 전투력을 인정받은 우리 해병대는 당초 낙동강전선에 투입될 예정이었지만 비밀리에 인천 투입이 결정됐습니다. 해병대 4개 대대 병력은 미 해군 수송선 피카웨이호에 오를 때까지만 해도 낙동강전선으로 가는 줄 알고 있었죠. 한국 해군 전투함도 모두 동원됐습니다. 신혼시절을 월미도에서 보내 인천 지리에 밝았던 나는 704함을 이끌고 항내 깊숙이 진입해 조준사격 하듯 함포를 쐈습니다.”

-서울 탈환 때 해병대가 중앙청에 태극기를 게양했는데 작전구역을 위반했다고 하던데요.

“국기를 게양한 박정모 소위(대령으로 예편해 2010년 별세)는 ‘나라의 심장에 태극기를 올리는 일만은 꼭 내 손으로 하고 싶다’며 ‘작전지역을 벗어나 파울을 저질렀습니다’라고 말했습니다. 중앙청은 미 해병 제5연대 작전지역이었습니다. 앞서 서울시청 옥상에 태극기를 게양했던 박 소위 부대를 취재하던 종군기자 박성환씨가 박 소위에게 ‘우리 해병대가 중앙청을 탈환하는 게 어떻겠냐. 이승만 대통령의 소원이기도 하다’는 말을 했다고 합니다. 박 소위 상관인 김종기 소령이 중앙청 공격 명령을 내렸고 박 소위가 성공적으로 해낸 것이지요.

-개인적으로 도솔산 전투를 최고의 보람으로 간직하고 있다고 들었습니다.

“6·25전쟁 전 미수복 지역이었던 강원도 철원과 화천, 양구, 인제, 고성을 되찾고 휴전선을 38선보다 더 북쪽으로 끌어올린 전투였습니다. 도솔산은 중동부 전선의 심장으로 산자락을 따라 금강산과 원산·고성으로 가는 길이 연결되고 동쪽으로는 인제, 서쪽으로 양구와 화천으로 통하는 도로를 제압할 수 있는 위치였습니다. 인민군과 중공군이 철통같은 방어선을 구축해놓고 있었습니다. 51년 5월 중순 당초 미 해병1사단이 24개 봉우리를 점령할 목적으로 공격을 시도했지만 고지 하나를 점령하는 데 800여명의 사상자가 발생하자 공격 임무를 한국 해병1연대에 넘겼습니다. 도솔산 골짜기를 온통 피로 물들일 정도의 공방전 끝에 결국 모든 봉우리를 장악했습니다.”

-통신기를 적에게 빼앗기자 제주도 방언을 암호로 사용한 일화가 있던데요.

“해병 1연대가 SCR-300 무전기를 쓰고 있었는데 몇 개가 적의 수중에 넘어갔습니다. 우리 통신 내용을 들은 적이 역습을 해왔습니다. 고심하던 중 태평양 전쟁 때 우리와 같은 처지에 있었던 미 해병대가 적이 알아들을 수 없는 나바호 인디언 언어를 암호로 사용했던 게 떠올랐습니다. 제주도 출신 병사들을 암호병으로 차출했지요. 제주도 방언은 우리도 잘 알아듣지 못했으니 인민군이 알아들을 리 없었죠. 전투가 성공적으로 끝난 뒤 ‘사투리 통신’의 공로로 통신대장 이판개 대위가 동성무공훈장을 받았습니다.”

-서부전선 장단·사천지구 전투도 소개해 주시죠.

“52년 3월 17일부터 53년 7월 27일 정전협정 때까지 벌어진 전투지요. 5000여명에 불과한 해병1전투여단이 중공군 4개 사단 4만2000여명과 치열한 접전을 벌였습니다. “중공군이 새까맣게 몰려오고 있습니다. 야포로 갈겨주십시오”라는 부하들의 절박한 외침을 들어야 하는 일이 비일비재였습니다. 휴전회담이 진척되면서 한 치의 땅이라도 더 확보하기 위한 쟁탈전이 벌어져 하룻밤 사이에 진지 주인이 바뀌는 일이 다반사였습니다. 우리는 끝까지 지켜냈습니다. 하지만 사천강 주저항선이었던 33진지의 비극은 잊을 수 없습니다. 한밤중에 두 번 기습을 당해 고지를 빼앗기게 되자 소대장 김용호 소위가 자결했습니다. 김 소위는 “대원들이 잠든 이 고지 위에서 죽음을 같이해 속죄하겠다”는 유서를 남겼습니다.

90분 인터뷰 내내 격정적으로 당시 전투 상황을 설명하던 공 전 사령관은 “지난해 연평도 포격 도발 시 화염 속에서도 포를 발사한 해병대 병사들의 적극적인 대응을 보고 우리 젊은이들을 믿어도 된다는 확신을 갖게 됐다”고 말했다.

<국민일보 최현수 군사전문기자 hschoi@kmib.co.kr >